本記事は筆者独自の見解です。漢字に親しみを覚えていただければ幸いです。

心に響く漢字一文字33選!前向きな気持ちになれる漢字

心に響く漢字一文字を33個厳選してご紹介します!

漢字って自由に解釈するともっと楽しいものになると気づかされます。

偉い研究者が成り立ちについて色々語るけれど、そんなのとっぱらって自由に感じる方が幸せになれることも多いのです。

漢字をこんな風に自由に解釈したら、ものの考え方も自由に、前向きに解釈できるようになるかもしれませんよ!

ここでは、ちゃんとした漢字の成り立ちとともに、心に響くような捉え方について書いています。

きっとここだけじゃないあなたなりの解釈の仕方も出てくるのではないでしょうか。

ぜひ教えてくださいね^^

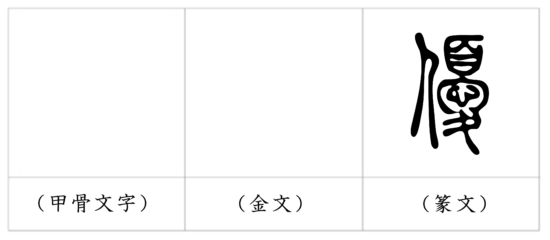

「優」は悩みに寄り添う人の形

「憂(ユウ・音符)+人(意味符)」で成り立つ形声文字です。

㥑は「頁+心」で構成され、頁は顔を含めた頭を意味しています。

ここに「心」を添えることで、気持ちが顔に現れているという意味を感じることができますね。

ここまでは「憂」が憂鬱な気持ちを表しているようには思えないですよね。

ですが、「憂」の下にある「夊」、これが憂鬱な気持ちを表す重要な部分になるんです。

「夊」は止の逆さ文字で、「前に進みたいけど進めない」様子が表されているんですね。

「頁+心+夊+人」、それぞれ分解された漢字をくっ付けると「優」という漢字になりますが、意味も合わせてみると、「気持ちが前に進まず物思いに沈む人」ということがお分かりになるかと思います。

気持ちが前に進まない→行動がゆっくり、ゆったりしている→しなやかで美しいイメージ→優美、優秀という意味へと展開したと考えられています。

ところで、そこからどうして「やさしい」という意味ができたのでしょうか?

それは、「憂」の「気持ちが前に進まず物思いに沈む」時、誰かがそばにいてくれると嬉しいじゃないですか?

悩んでる時そばにいてくれる人って「やさしい」じゃないですか。

そんな「やさしい」様子を「人」+「憂」で表して、「やさしい」の意味ができたんじゃないかと思います。

「優」をよく見てみると、「百」+「愛」と分解できなくはないと思いませんか?

百個の愛かぁ~♡ステキですね(#^.^#)

次はそんな心に響く「愛」という漢字をみていきましょう!

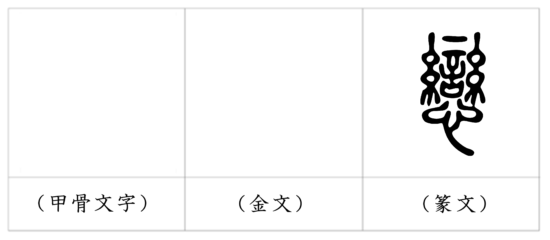

「愛」は胸がいっぱいになる様子を表した形

愛は「㤅+夊」で成り立つ会意文字です。

㤅は「旡+心」で構成されていて、「旡」は「既」と同義語で「(すでに)いっぱいである」というイメージのある文字なのです。

そこに「心」をつけることで、「心(気持ち・想い)で胸がいっぱいである」という意味を見出すことができますね。

このように、もともと「愛」は、「㤅」だったようなのですが、昔の人はこれだけでは満足できなかったようで、「愛」というもっと複雑な漢字にしてしまいました。

何を付け加えたのか?

そう、先ほども出てきた「夊」ですね。

「夊」ってどんな意味がありましたっけ?

「前に進みたいけど進めない」様子が表されているんでしたよね?

「胸がいっぱいで、切なく、足を引きずるような気持ち」を「愛」に思いっきりぶつけて作った漢字なのです。

昔の人たちはなんてロマンチックなんでしょう!

一方、同じように恋愛で使われる漢字に「恋」というのがありますね。

「愛」と「恋」、いったいどんな違いがあるのでしょうか?

次にみてみましょう。

「恋」は感情が忙しく揺れ動く気持ち

「恋に落ちる」とは恋愛小説なんかでもよく目にするフレーズですね。

いつの間にか落ちているもの、誰にも、自分ですらコントロールできないのが「恋」。

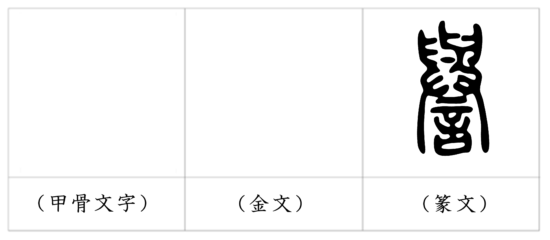

「恋」は旧字で「戀」と書きます。

「戀」は「䜌(ラン・レン、音符)+心(意味符)」で成り立つ形声文字。

「䜌」は『説文解字(最古の部首別漢字字典)』に「乱なり」とあり、もつれて乱れている様子を表しています。

「䜌」を拡大してを見てみると「糸」が「言」を挟んでいるのが分かります。

糸が絡まるとなかなか解くことが難しいですよね。

この下に「心」が付くと、「ことばも心も糸が絡まっているようにこんがらがっている」状況がよく表されていると思いませんか?

このように「恋」は、相手を思いやる気持ちというよりは、嫉妬や妬みなんかも含まれた一方通行な気持ちも含まれているのではないのかなと思います。

感情が忙しく揺れ動く「恋」から相手のことを想うと胸がいっぱいになると、きっとそれが「愛」なんでしょうね。

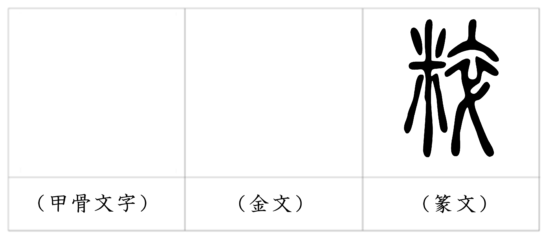

「粋」の形から見える粋

「粋」は旧字で「粹」と書きます。

粹は「卒(音符)+米(意味符)」で成り立つ形声文字。

「卒」は衣に丿(印)をつけた形で、同じ印の付いた制服を着た召使いや兵士を表しています。

「米」は「小さなもの、(稲穂から出た)まじりけのないもの」というイメージ。

「卒」と「米」を合わせると、「同じ制服を着た小さな集団=混じりけの無い小集団」ということになります。

粋な人って確かに真っ直ぐで邪気のないところがかっこいいんでしょうね。

ところで「粋」は左の「米」は八十八(の手間がかかる)、右側は縦に九十と読むことができますよね。

八十八、九十・・・あれ?八十九がない!?

八十九(やく)がない!?

厄がない!!

厄払い!?

人生粋に楽しみたいですね^^

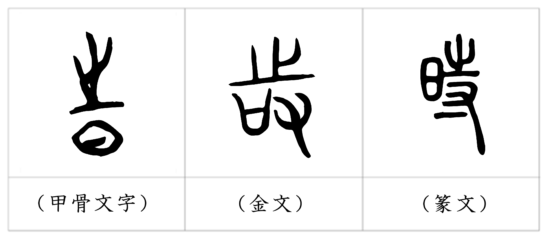

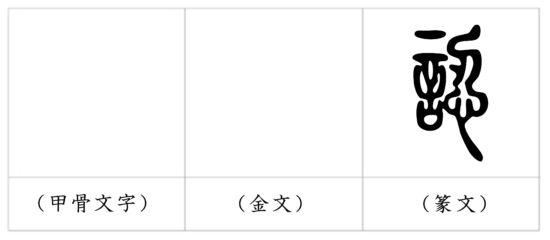

「朝」は希望に向かい生まれ変わっている

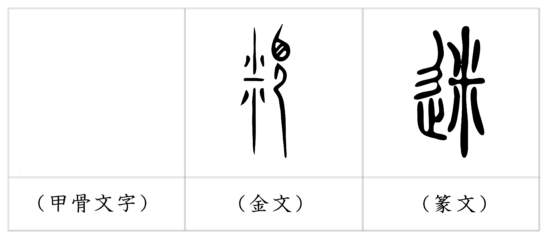

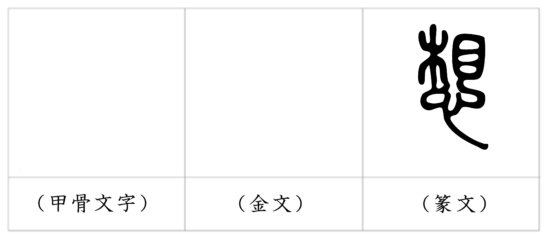

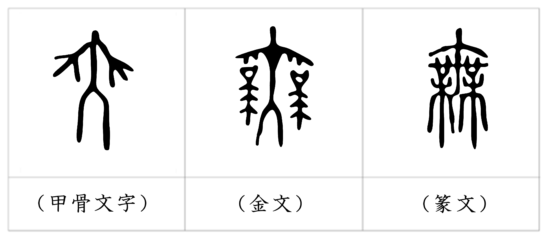

朝は、時代によって形が変化してきました。

甲骨文字では「(草の間から太陽が出る様子)+月」を、金文では「+巛(水の流れ)」で日の出の時間帯に潮が満ちる様子を、篆文では「倝(日の出)+舟(進む様子)」で太陽が真上に進む様子をそれぞれ表した会意文字です。

いずれも太陽が昇る様子を表していることが分かりますね。

太陽が昇り「中心に向かっている」、実はこの「中心に向かっている」というのが「朝」という漢字の根本的なイメージなのです。

ですので「朝」には、国の中心である朝廷・宮中・役所という意味でも使われているんですね。

さて、「朝」という漢字を見てみると、左側が「十日十」で構成されていますよね。

これを読むと「トツキトオカ」と読めます。

トツキトオカというと、赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいる期間と同じ。

これってただの偶然でしょうか?

トツキトオカお腹の中にいた赤ちゃんが生まれ、肺呼吸をして新しい世界に出る様子は本当に神秘的。

大人とは違って数か月で目まぐるしく変わる成長に、希望を見出さずにはいられないですよね。

どんなに暗い日が続いても朝は絶対に来るように、今が辛くても希望が見える朝はきっとくる。

私たちは毎朝生まれ変わっているのです。

「時」は良いことも悪いこともちょっとだけ

時は「寺(音符)+日(意味符)」で成り立つ形声文字です。

「時」は「真っ直ぐ進む」という意味を持ち、「日」と合わせて「日が進む様子」を表した漢字なのです。

さて、「時」をよく見てみると、「日」+「±」+「寸」で構成されているのが分かります。

良いこと(+)も嫌なことも(-)ちょっとだけ(寸)あるのが一日。

平凡で変わらない毎日かもしれないけれど、小さな幸せを見つけて生きていきたいですね^^

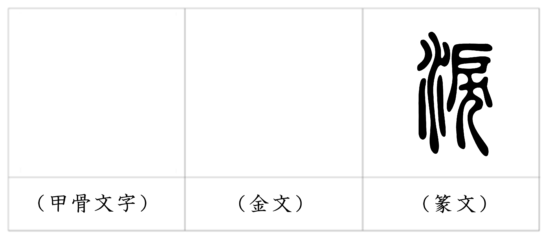

「迷」米粒くらいの小さなワクワクをたくさん集めて幸せに

迷は「米(音符)+辵(意味符)」で成り立つ形声文字です。

「米」は「小さく混じりけの無いもの」という意味があると前述しましたが、その形状から「細かく分かれる」というイメージも持つことができ、合わせて「混じりけの無い(見分けがつかない)細かいもの」という意味へと展開できます。

また「辵」は道を意味するもの。

このことから、「迷」は「道が細かく分かれていて、迷っている状況」を表す漢字となります。

さて、「迷」という漢字をよく見てみましょう。

「辵(道)」の上に米が乗っかっています。

道(特に家の床)なんかにはよく米粒が落ちていて私もよく踏むんですけど、踏んだとしてもつまんでポイって捨てるくらいどうってことない出来事ですよね?

人間は色んなことに悩み迷いますが、結局「迷い」なんて踏んでもポイってできる小さなことだったりすることもよくあります。

「迷」のように、多くのことは解釈の仕方を変えるだけで心が軽くなったりします。

難しく考えず、米粒くらいの小さなワクワクをたくさん集めて幸せになりましょう。

「泣」どれだけ泣いても最後はちゃんと立ち上がれる!

泣は、「立+水」で成り立つ会意文字です。

「立」はしっかり足を付けて立っている人間の形を表しています。

また「立は林なり」という古人もおり、「立」はただ「たつ」ではなく、「|ー|ー|」と並んで立っている様子ともとらえることができます。

この状態が続くと、「|ー|ー|・|・|・・・」と点々と並ぶようなイメージになっていきます。

思えば線とは点の連続とも言えますよね。

ここに「水」が加わると、「粒状のものが線になって流れる」→「涙」→「なく」というように転じていったとされています。

さて、ここで「泣」をよく見てみましょう。

先にさんずいを書いて立をかきますよね。

これは「涙を流してから立ちあがる」そんな様子を連想することができませんか?

どれだけ泣いても、最後はちゃんと立ち上がれる。

自分を信じて頑張ろう!

「涙」は本来の自分に戻し未来の戸を大きく開けてくれる

涙は旧字で「淚」と書きます。

「淚」は「戾(音符)+水(意味符)」で成り立つ形声文字です。

「戾」は「戸+犬」で構成されているのですが、『説文解字』で「剌(はね返る)は戾なり」とあり、「戾」もはね返るという意味があると考えらえています。

イメージとしては「←⇅→」のような感じ。

ということはと「戾」とは、「戸に閉じ込められた犬が戸をはね返そうとして四方に飛び跳ねている」様子を表しているとイメージできます。

そこに水を表すさんずいが付くと、「液体が四方にはじけている」様子に似ている「なみだ」という意味へと展開されていたのです。

では涙という漢字を分解してみましょう。

涙は「水+戻」で構成されています。

さんずいの後に「戻」と書きますね。

これも「泣」と同じで、なみだの後は本来の自分に戻してくれる。

そして未来の「戸」は「大」きく開かれるんだ。(戻)

なみだという漢字にはそんな希望が含まれているのかもしれません。

ファイト!

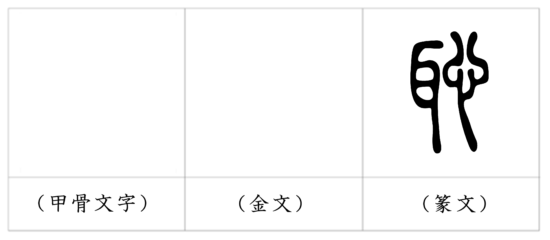

「恥」自分にはウソをつかず、正直に生きる

恥は「耳+心」で成り立つ会意文字です。

耳は「みみ」の形を表したものですが、その触感から「やわらかい」というイメージを持つ漢字です。

そこに「心」を付けて「恥」ですが、恥というのは、心がふにゃっとして柔らかく、きまりの悪い心の状態。

このような心理状態を漢語では恥といいます。

では「恥」を別の角度からみてみましょう。

恥は前述の通り、「耳」と「心」で構成されています。

成り立ちでは耳は柔らかさをイメージさせる漢字でしたが、今回の耳の意味はその通り「きこえる」という意味で使ってみます。

耳で聞こえたものを心で感じる。

これは他人の言葉や評価が自分の心にも繋がっているという状況なのかもしれません。

インターネットの普及でSNSなどができ、必要のない情報も多く得られるようになりました。

「こうしなければいけない」「こうあるべき」だと、自由に発言ができるようになりましたが、それに縛られてがんじがらめになって自分を出せず我慢している人もすごく増えているように感じます。

だからでしょうか。

一方では、「自分を大切にしよう」と発信している人も少なくありません。

自分のありのままを「公(おおやけ)」にしてみてください。

「恥」に「公」を付けると「聡」になりました。

聡の意味は「かしこい」という意味です。

自分にはウソをつかず、正直に生きれると良いですね。

「怒」あなたはひとりぼっちじゃない

怒は「奴(音符)+心(意味符)」で成り立つ形声文字です。

奴は「女+又」で構成され、「女」は「柔らかく、芯が強い」というイメージを持ち、「又」は手に関係することを表しています。

合わせると「奴」は、「手を忙しく働かせている」様子となり、「奴隷」という意味へと展開されました。

奴隷の「奴」に「心」が付いて「怒」。

これは、柔らかい→ねちねちと粘り強くわいてくる感情→怒りであり、強くこみ上げるような感情が「怒」となったと考えられています。

では、「怒」を分解してみましょう。

怒は、「女+又+心」と書きますよね。

女と又ときたら思い浮かぶのは出産。

出産は「怒」が表れやすい状況です。

これはお母さんが、新しい命を産むために赤ちゃんと力を合わせて出産という命を懸けた大仕事だから。

怒るのも出産もとてつもないパワーがいります。

だってトツキトオカお腹にいた大切な子どもを新しい世界に出すのだから。

そんな大切な人だからこそ怒りがわいてくるし、怒られる。

そんなパワーを使う人がいて、使ってくれる人がいるということは実はありがたいことなんですね。

あなたはひとりぼっちじゃないということ。

「比」昨日までは人生の練習期間、今日からが本番!

比は「匕+匕」で成り立つ会意文字です。

「匕」は右を向いている人ですが、比には「匕」が二つありますので、二人が同じ方向を向いて並んでいる様子が表されています。

『説文解字』には「密なり」とありますので、単に並んでいるのではなく、かなり密着していると考えられます。

ですので「比」は「同じ方向を向いてくっ付いて並んでいる」→「親密」ということに派生していきます。

しかし「比」の意味は「くらべる」ですよね?

くらべるということは何だからランクを付けられているようなマイナスなイメージがあります。

「比」という漢字をよく見てみましょう。

左側はニ画目の跳ねる部分が尖がっています。

右側は丸みがありますね。

これって自分の二面性のようにも見えますし、尖った方を先に書くことから、過去と現在という捉え方もできます。

はたまた隣を妬む自分なのかもしれません。

何にしても、過去や他人と比較しても自分を苦しめることには変わりありません。

どんなに苦しくても朝が来て生まれ変わるように、昨日までは人生の練習期間であって、今日からが本番だと思えば毎日がまっさらな気持ちで前向きに生きられるんじゃないでしょうか。

「始」女性が土台となって始まる

始は「台(タイ・イ、音符)+女(意味符)」で成り立つ形声文字です。

「台」は「ム(農作業で使う「すき」の形)+口(場所や物をイメージする文字)」で構成され、「道具を使いながら手を加えている」様子を表しています。

「道具を使いながら手を加えている」とは、人工的に何かを作り出すということであり、作り出すことが「(作り)はじめる」という意味へと展開されたのです。

ここに「女」という文字が付け加えられたのはどうしてなのでしょうか?

女性がはじまるもの=「月経」だったのです。

意外ですが、「はじまる」という意味なのにどうして女という漢字がついているのか、このように考えると納得できませんか?

さて、「始」を分解しましょう。

「女」と「台」でできていますね?

成り立ちでは、女性の月経が始まることを表したとお伝えしましたが、ちょっと見方を変えてみると、「女性が土台を作っている」ようにも見えませんか?

女性って本当にすごい。

結婚すれば名字が変わって、妊娠や出産という命掛けの戦いをし、子育てしながら仕事も家事も育児も主に回していく。

まさに女性は一家の土台となる存在ですよね。

女性が土台となって始まるのが「始」。

女性が喜べば家族は上手く回る、すなわち「嬉」ですね^^

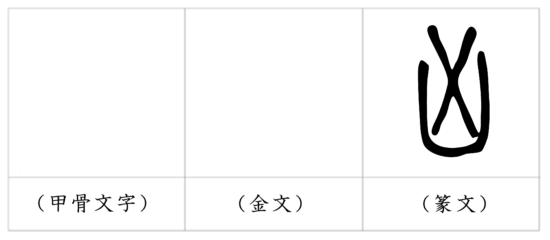

「凶」でもいつかはおめでた

凶は「凵+×」で成り立つ指事文字です。

「凵」はくぼんだ穴で、「×」は二つのものが交差する意味があります。

合わせて、「穴に落ちてもがいて出られない」様子が表された漢字なのです。

お正月のおみくじで凶が出ると、新年早々落ち込みますよね。

(実際私は何度も凶を引いたことがあるのでその落ち込み具合は分かります)

でも凶という漢字をよく見てみてください。

上が開いてますよね?

箱(凵)の中にあるメが出る場所があるではありませんか!

おみくじが凶だったとしても、今が凶の状態であっても、歯を食いしばって一生懸命生きていればポンっと嫌な箱(凵)から芽(メ)が出ることだってあるのです。

芽が出た!おめでた~!

「歩」止まるを少なくして進め

歩の旧字は「步」。

步は「止+止の鏡文字」で成り立つ会意文字です。

「止」は右足の形で、もう一つの「止」は左足の形をしていることを示し、合わせて「両足」を表した漢字です。

このことから「歩」は、両足であるく様子を表しているといえるでしょう。

さて「歩」は、「止」と「少」で構成されているとも見ることができますよね。

止まることが少ないのが「歩」。

イノシシのように突っ走る人生も良いけれど、ゆっくりでも良いから淡々と続けることもカッコイイですよね。

一方で歩は「止まることが少ない」なので、ちょっとくらい止まったって良いんですよ。

あなたのペースで進めたら良いですね^^

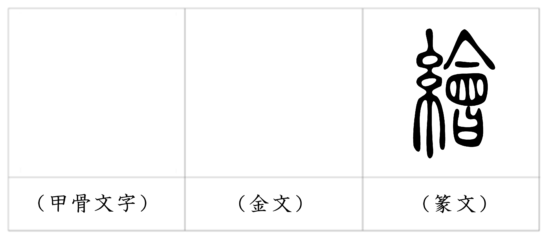

「豊」かさは手間ひま

旧字は「豐」。

「豐」は「丰ホウ+丰(音符)+山+豆(意味符)」で成り立つ形声文字です。

「丰」は枝や葉が上に向いて生い茂る様子を、「山」は△という形をイメージさせるもの、「豆」は椀形や皿形の器に脚がついた高杯(たかつき)を表しています。

高坏に実った穀物を三角状に盛りつけた形を表しています。

見た目を表しているとも考えられることから、「豊」を象形文字とする説もあります。

さて、「豊」は「曲」と「豆」で構成されているとも見ることができます。

昔の人は穀物を育てて飢えをしのいでいましたが、最初から豆や苗から収穫に成功したとは思えません。

きっと最初は収穫できたとしても、少なかったり、実りが悪かったりしたでしょう。

それでも何年も何年も試行錯誤した結果、実りが多くなっていったのではないでしょうか。

今でもたくさんの品種改良された、良質な作物が食べられるようになりました。

これも農家さんが長年研究してできた汗と涙の結晶。

そんな汗と涙の結晶をトラックに乗せ、曲がりくねった山道を抜けて私たちのもとへ作物を届けてくれています。

豊かさは手間ひまなんですね。

「安」心できる場所を作ること

安は「宀+女」で成り立つ会意文字です。

「宀」は家を表し、家の中に女性がいる様子を表しています。

最近では、お母さんも家計を支えるべく働くことが多くなりました。

小学校の学童に入る児童も年々増え、孫がいる一年生の半数以上が学童へ入っているそうです。

娘は専業主婦ですが、あるときふと「働いていないとダメな気がする」と言うのです。

理由を聞くと「ママ友もみんなパートに行っているのに、毎日掃除や洗濯、子どもが学校から帰るのを待ち、ご飯の準備をする、それで一日が終わるのって良いのかな」なんだだそう。

時々ママ友からもなぜ働かないのか、暇ではないのかと聞かれるそうです。

それは大きなお世話だと私は思うのですが、娘には「安心できる場所を作ることはとても素敵な仕事ではないのか」と伝えました。

「家の中に女性がいる」という表現は現在では一種の差別のような表現なのかもしれません。

ですが一方私自身も娘が子供時代、妻に懐く子ども、何かあればまずは妻、というスタイルに嫉妬に似た憧れがあったのも事実なのです。

でも考えてみるとそれは、妻が家を安心できる場所にしていてくれたんだなと、今では感謝の気持ちでいっぱいです。

「習」すべてが羽となりはばたくための過程

習は「羽+白」で成り立つ会意文字です。

「羽」はその見た目から「同じものが並ぶ、同じものが重なる」というイメージ、「白」はカラーではなく、「自」の異体字で、動作に関わる文字として使われています。

このようにして「羽」と「白」を合わせ、「同じことを重ねて行う」→「ならう」となりました。

「習」をみていると、「羽」と「白」で構成されていて綺麗な漢字だと思いませんか?

私達は純真無垢、真っ白な状態で生まれてきますよね。

そして成長するにつれて、たくさん経験をしていくとどんどん経験値、生活力、人間力が上がっていきます。

小さな羽が少しずつ増えて大きくなっていくイメージ。

そして羽が大きくなって整った時、親元から飛び立ち自立していくのです。

辛いことも楽しいことも、すべてがあなたの羽となり、はばたくための過程にすぎません。

「凄」家を円滑に回しているのは冷たいあの方

「凄」は「冫(意味符)+妻(セイ・音符)」で成り立つ形声文字です。

「冫」は氷を表し、「妻」は「つま」の意味ではなく、単なる発音のために採用されたと考えられています。

氷のように寒いところから「ぞっとする」という意味になりました。

さて、「凄」は「冫(氷)」と「妻」で構成されているわけですが、成り立ちとしては「妻」には意味がないとのこと。

でも現代人にとって氷と妻と聞くとピーンとくる方もいるのではないでしょうか?

いつも自分に冷たい妻だけど、実は家族を円滑に回している凄い人なのだと。

だから世の中の旦那さんは妻に気をつかうし、妻が笑顔だと嬉しくなっちゃうんですよね。

だって妻が笑顔なだけで、子どもたちも笑顔だし、本当に妻は凄い!

「認」見極めみとめる

認は「忍(音符)+言(意味符)」で成り立つ形声文字です。

忍は「粘り強い」というイメージを持ち、「言」は言葉に関する事柄で使われます。

「忍」と「言」を合わせて「相手が言うことをしっかり見極める(そしてみとめる)」ことを表した漢字とされています。

相手のことを認めるには、相手の話をよく聴く必要があります。

相手が自分とは違う考え方を持つ人であればあるほど、粘り強く聴き、相手の言葉を心に留めなければいつまで経っても分かり合えませんし相手を認めることはできません。

大人からしたら意味不明な子どもの言い分。

毎回孫の斜め上の発言に振り回されながらも、認める気持ちを持って接すると、ますます孫と仲良くなれたような気がします。

子どもも人間なんだなぁと反省しました^^;

人生修行は続きます、忍!

「忙」は活躍している証拠

忙は「亡(バウ・音符)+心(意味符)」で成り立つ形声文字です。

「亡」は「姿が見えない・何もない」というイメージのある文字で、「心」は精神的なことに関することに使われます。

「亡」と「心」を合わせると「何かに追われて心が落ち着かない」状態を表した漢字で使われるようになりました。

「忙」は「心」と「亡」で構成されています。

心が亡くなる状態。

気が散って心が落ち着いていないと何をやっても上手くいかず、笑顔がなくなり心の余裕がなくなっていきます。

そうなると、仲間や友人、家族が離れていっちゃいますよね。

「私って忙しくしていないとあかんねん」という友人がいます。

確かに忙しそうだけど、会えばいつも疲れた顔をしています。

でも友人曰く、「疲れているけど楽しい!」とのこと。

そうか、それだけ人から頼られて活躍しているんだな。

これからは忙しいって言葉は使わないで「活躍してるね」って言おうと思います。

「瞳」無知なのか無垢なのか

瞳は「童(トウ・音符)+目(意味符)」で成り立つ形声文字です。

「童」は「重の略字+辛+目」で構成されていて、直訳すると「目を刃で突き刺す」という意味になります。

これは本当に目を突き刺しているということではなくて、「物事がよく見えていない」→「物事の正しい道筋が分かっていない」ということ。

こういったことから、「童」が「子ども」として使われるようになったのですね。

この「童」に「目」が付くと、「物事の正しい道筋が分かっていない目」ということになります。

「瞳」の意味を調べてみると「無知なさま」というのがありますが、こんな経緯でこのような意味が加えられたのでしょう。

「無知」といわれると何だか癪だけど、これを言い換えて「純真無垢」だと思ってみましょう。

いつでも子ども(童)の心を忘れない人は何にでも興味を持ち、価値観にとらわれずキラキラしていると思いませんか?

「絵」素敵な絵にするための人生の糸

絵の旧字は「繪」。

繪は「會(音符)+糸(意味符)」で成り立つ形声文字です。

「會」は色んな色の糸を集めて模様を描いている様子、「糸」は絹糸を表しています。

説文解字(最古の部首別漢字字典)に「五采(色)を會(あつ)めたる繍(ぬひとり)なり」とあり、もともと「絵」は、五色の刺繍による絵模様のことでした。

のちに、色彩としての「絵」で使われるようになります。

「絵」は刺繍の模様や帛と呼ばれる絹布に描かれた絵画のことで、「画」は彫刻した模様をいいました。

では「絵」という漢字を再びよく見てみましょう。

絵は「糸」と「会」で構成されています。

中島みゆきさんの曲に「糸」という曲がありますね。

あなたが大切な人に出会ったことはすべて糸で結ばれたもの。

友人、家族、子ども、孫・・・

多くの大切な「糸」と「会」えたことであなただけの特別な「絵」が出来上がるのです。

でも完成まではまだまだ先。

あなたの人生がもっと素敵な絵になるようにたくさんの糸を紡ぎましょう。

「想」相手をおもう気持ち

想は「相(音符)+心(意味符)」で成り立つ形声文字です。

相は「二つの物や人、事が向き合っている」というイメージを持つ文字。

つまり、おもう側がおもう物、人、事に向き合っている様子を表しているのです。

そこに「心」を付け、「姿やイメージを思い浮かべる」という意味で使われるようになりました。

さて、「想」は「相」と「心」と書きますね。

相手の心をおもう気持ちで「想」。

自分が若かりし頃、お恥ずかしい話ですが、自己中心的であまり思いやりがなかった頃がありました。

子どもができて自分中心ではいられなくなり、親として何ができるだろうと考え始めた頃から、ようやく相手の気持ちを思いやれるようになったんですね。

「子どもに成長させてもらう」って本当によくできた言葉だなと思います。

「念」今に心をこめて生きる

念は「今(音符)+心(意味符)」で成り立つ形声文字です。

「今」とは一瞬の短い時間を言いますが、時間が直線(―――→)に流れているのを上からピンポイントで押さえる「点」をイメージをすることができます。

上から押さえつけて「中に入れてふさぐ」様子を瞬間的な意味として「いま」と使われるようになりました。

そこへ「心」が付くことで「心にとめて忘れない」気持ちを表しているのです。

「念」は「今」と「心」で構成されています。

私はそれまで一人でも生きていけると思っていました。

しかし子供が生まれ、初めての子育ては想像以上に大変で、その中でも妻と励まし合いながら、喧嘩しながらもどんどん家族としての絆が深まっていったように思います。

当時は将来よりも「今」に必死でした。

子どもが「今」元気に過ごせているか「心」に留める生活。

子どもに「今」快適に過ごして欲しいと願い、「心」を込めてお世話する生活。

妻が「今」幸せか「心」を開いて話す努力。

これが「念」を入れるということだったのかもしれません。

「囲」まれることは本当に不自由なのか

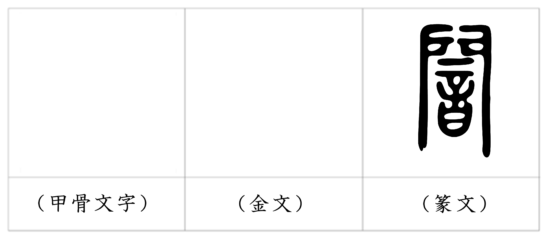

囲の旧字は「圍」。

「圍」は「韋(音符)+囗(意味符)」で成り立つ形声文字です。

「韋」を拡大してよく見てみましょう。

「韋」の上部が左に向いた足、下部が右に向いた足を表し、中央にある「口」は場所を示しています。

これを時間的な流れ(動的)で表すと、足が物の周りを一周している様子を表現しているのです。

このことから「韋」は「ものの周りをぐるっと回る」という意味となり、更に「口」が付くことで「取りかこむ」という意味で使われるようになりました。

私が「囲」という漢字から受ける印象は、「団らん」です。

テーブルを囲んで家族で食事をしているようなイメージ。

私が小さい頃、テレビチャンネルの主導権は父にあり、野球中継が流れているのが常でした。

野球に興味のなかった私は全然面白くないし、親はテレビに夢中で話も聞いてくれないし、好きじゃない献立の日なんかは家族でテーブルを囲むのが本当に苦痛だったんです。

時が経ち、自分が親になって子どもに同じような思いをして欲しくなかったので、食事中はテレビを見ないようにしました。

その代わり、今日あった出来事など会話を楽しむようにしたのです。

子どもは学校の様子を喜々として話してくれ、私も食事をしながら子どもの表情などしっかり確認できるようになり、家族で食卓を囲む時間が本当に好きになりました。

また子どもと話していると、何でもない日常を本当に楽しんでいて、心が洗われるような気持ちになるのです。

大人になると色々なしがらみに囲まれてしまい、がんじがらめになっているような窮屈さを感じる時があります。

でも本当に囲まれていることって不幸なのでしょうか?

暮らしの中でも「大型スーパーよりも近所のスーパー」「リモコンなどが手に届くこぢんまりとした範囲で生活」が落ち着くという経験はありませんか?

めっちゃ広いトイレも落ち着かないし(笑)

考えてみれば、囲いが悪いわけじゃなくて、自分の不自由さを囲い(社会)のせいにしないことが大切なのかもしれません。

「囲」だって上は開いてる。

疲れた時は空を見上げてみてくださいね。

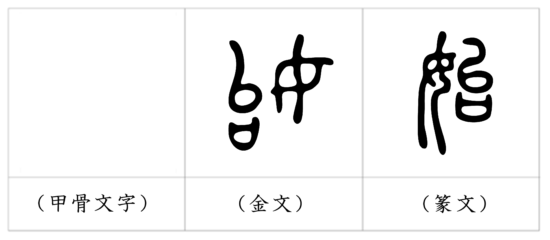

「誉」光る言葉は人間関係を制する

「誉」の旧字は「譽」。

「譽」は「與(音符)+言(意味符)」で成り立つ形声文字です。

「與」は「二人で両手を互いに組み合わせる」形を表し、「手を合わせて↗↗ ↖↖の形に持ち上げる」イメージを持つ文字です。

また「言」は言葉に関することを表しています。

このことから「與」と「言」を合わせると「言葉でもち上げる」となり、つまり「ほめる」「人をもちあげる」という意味になります。

さて「誉」を解体してみると「光」と「言」で構成されているのが分かります。

光る言葉。

何だか良い響きですね^^

最近では、「ほめ育て」という子育て方法が主流なんだとか。

一昔前は子どもをほめそやす親はあまりいなかったように思います。

だから大人になった今でもほめることが苦手、良いと思っても素直にほめない大人が多いように思います。

かくいうわたしもそんな素直じゃない大人でした。

しかし友人に、めずらしくほめるのが上手な人がいました。

ヨイショするような誉め方ではなく良いと思ったことを良いと表現してくれたのです。

そんな友人に出会い、私は「大人も誉められると嬉しいんだな」と感動したことを覚えています。

それから私も他人の良いところを素直に表現していくようにしました。

言われた方は照れるけれど、目を輝かせて喜んでくれます^^

そうすると不思議なことに、人間関係がとても上手くいくようになったのです。

こちらが誉めると向こうも誉めてくれるようになり、自分が知らなかった良いところも発見できるようになりました。

「誉」は、「言葉で人を持ち上げる」という成り立ちがありましたね。

しかしこれだけでは心から誉めているのか、ただ単に「ヨイショ」しているのか判断できません。

ですが、「光る言葉」という解釈は、心から人を誉めていることがよく分かります。

あなたも今日から「光る言葉」でたくさんの人を喜ばせてあげてくださいね!

「叶」マイナスを吐くか吐かないか

「叶」は「口(意味符)」と「十(音符)」で成り立つ形声文字です。

「口」は言葉に関連する時に使う文字、「十」は「十分、たくさん」というイメージを持つ文字です。

このことから「口」と「十」を合わせて、「たくさんの人の言葉が合致する」となり、そこから「かなう、思い通りになる」という意味で使われるようになりました。

さて言霊という言葉がありますよね?

言葉に宿る霊を意味しているのですが、発言した言葉が現実になるという意味で使われます。

「私は世界一周をしたい!」と思うことは誰にでもできるけれど、ほとんどの人は「でもお金ないし」とか「勇気がないし」なんてマイナスのことを考えて実現させることができません。

でも実際にお金持ちじゃなくても世界一周をしている人はいます。

できない人とできる人の差は何なのか。

それが言霊です。

「私はできる」そう言って信じて向かう人は実現するんですよね。

「吐」という漢字を見てください。

「吐」と「叶」は一見全然違う漢字ですが、「叶」は「吐」の最終画の「ー」がないだけ。

「ー」=「マイナス」がない、マイナスのことを吐かなければ(言わなければ)「叶」うんですね。

成功者は決してマイナスのことは言いません。

「自分はできる」というイメージを常に持っています。

あなたはどうですか?

「息」は自分の心

息は「自+心」で成り立つ会意文字です。

「自」は鼻の形を表し、鼻のイメージのある文字。

「心」は心臓の形で、胸の辺りを指しています。

鼻と胸で共通するのは「呼吸」。

鼻から胸を通して空気を出し入れする様子を表し「呼吸」という意味で使われるようになりました。

「息」は「自」と「心」で構成されていますが、成り立ちとはちょっと違う解釈をすれば「自分の心」と解釈できます。

息は自分の心を吐いているんですね。

先ほど「叶」のところで、「吐」はマイナスのことを吐くと叶わないと言いました。

人間関係だって夢だって、上手くいかないなって時は自分の心と向き合ってみてください。

私の場合は、上手くいっていないと思う時はため息が多いですね。

発言もトゲのあることが多くなります^^;

自分の心を吐くことは時には良いことではありますが、一度吐いてしまった言葉は取り消すことはできません。

悪口や批判じゃなくて、相手を喜ばせられるような言葉を出したいですね。

「闇」でも聞こえる希望の音

闇は「音(音符)+門(意味符)」で成り立つ形声文字です。

説文解字には、「闇は門を閉ざすなり」とあり、「門を閉じて光が入ってこない状況」を表した漢字なのです。

そこにはどうして「音」という字が入っているのでしょうか。

それは、暗闇でも音は聞こえるから。

真っ暗でも、よく耳を澄ませばかすかな音は聞こえるはず。

これは何の音なのか?

希望の音に違いありません。

希望の音に勇気をもらったら、あとは手探りで門を開けてみましょう。

漆黒の闇から光がスーッと差し込んできませんか。

今あなたが暗闇でもがいているとしても、ちょっと周りに耳を傾けてみてください。

あなたの心の門を開ける言葉が見つかるかもしれません。

もし見つかったらあとは勇気を出して開けてみるだけ。

闇は希望でもあったんですね。

「命」叩き紡ぎ続けてくれることに感謝

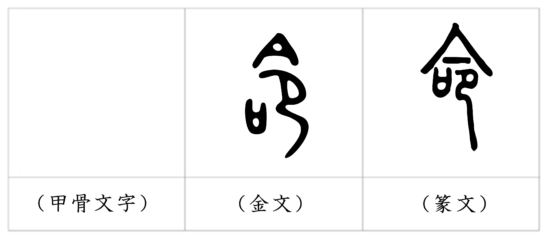

命は「令+口」で成り立つ会意文字です。

「令」は「亼(集まる)+卩(ひざまずく人)」で構成され、支配者が人を集めてひざまずかせている様子を表した字、「口」は言葉に関することを表す字です。

このことから「令」と「口」を合わせると「支配者が下の者に指令を出している」という意味となります。

支配者の命を実行することは命を懸けるほど重要なことであったからなのか。

はたまた「命を出したのは支配者ではなく神様である」という説もあり、生命の始まりも終わりも神様のおつげであるという意味で作られたのか。

どちらにしても、どうにもならない重たい状況で作られた漢字なのでしょう。

命を繋いでいる臓器で一番分かりやすいのが心臓です。

子どもが生まれてからというもの、3歳くらいまでは毎晩子どもが寝た後に心臓の音を聞いていました。

小さな体なのに大人顔負けの「ドクドクドク」と命を紡ぐ音に感動したものです。

赤ちゃんがお母さんのお腹にやってきて、まず心臓が出来上がりますよね。

病院の先生も赤ちゃんの心臓が動いているのを最初に確認します。

そこから心臓をトントンと「叩」きながら指令を出し「一」つの「命」をお腹の中「^」で作り上げていきます。

心臓は今まで一度も止まることなく叩き続けています。

それはあなたの意思とは関係なく。

どんなに辛い状況でも叩き紡ぎ続けてくれる命に感謝して大切にしていきたいものですね。

「無」いなんてことはない!きっとある!

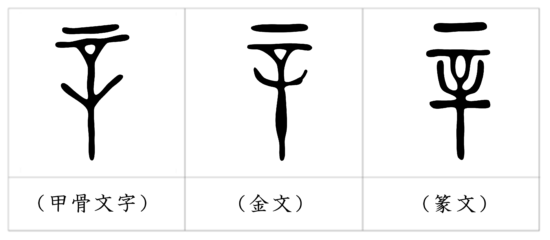

「無」は人が両手に羽の飾りを持つ人の形をかたどった象形文字です。

(甲骨文字から篆文まで飾りがどんどん増えるのが良いですね♪)

「無」は「舞」の源字とされていて、「無」を語る時には「舞」も一緒に考えると分かりやすくなります。

「舞」は「無+舛」で構成されていますが、「舛」はステップを踏む足の形を表しているんですね。

ということは、「舞」と「舛」を合わせると、「羽の飾りを付けた人がステップを踏み踊っている」状況を表している文字ということ。

では、なぜ「無」が「ない」という意味になったのでしょうか。

これは、踊り=娯楽という現代の先入観を払拭する必要があります。

踊りを踊るということは、古代の人にとっては楽しみのためではなく、神様への祈りのためだったからです。

神に祈るのは、今実現されていないことを願う(ねだる)ことがあるからですよね。

今ないものをねだるために踊ったのです。

「ないものを求める」というところから「無」が「ない」という意味で使われるようになったと考えられています。

「無」という漢字はたくさんの線と点でできています。

実は子どもに持病があり、赤ちゃんの時は何度も生死を彷徨いました。

どうにか生きてくれたけど、これからどうやってこの子は生きていくのか、途方に暮れていた頃があります。

2歳頃まで社会に出る勇気も出ず、子どもと家にこもる日々。

子どもに持病があると分かったら離れていった友人もいたので、自分たちを取り巻く世界は真っ暗闇だと思っていたのです。

まさに気分は「無」。

「でもこのまま閉じこもっていたら自分にも子どもにも良い影響がない」そう思い、勇気を出して近所の児童館へ足を運びました。

「絶対周りのお母さんから変な目で見られる」

「先生にも来ないでくださいって言われたらどうしよう」

そんな不安な気持ちで突撃(まさにこんな気持ち)してみると、意外とみんな普通、優しいじゃありませんか。

先生もとっても気にかけてくれて、私にも子どもにも友達がたくさんできました。

児童館で出会ったご縁は、その後の親子に大きな影響を与え、今でも幸せに過ごしています。

妻の勇気が児童館で出会った人たち(|)を繋ぎ(ー)、たくさんの人たちの目()で見守られている。

「無」だと思っていた世界が実はたくさんの人に支えられていたということに気づかされたのです。

無いなんてことは無い、きっとある!

「辛」見えてないけどプラスの上にいるんだよ!

「辛」は刃物の形をかたどってできた象形文字です。

主に入れ墨をする時に使うナイフといわれています。

入れ墨を入れる時の痛みは辛いので「つらい」となり、からい食べ物を食べると同じようにつらい状況になることから「からい」とも使われるようになりました。

先述の通り、私の子どもには持病があります。

生まれてから分かったことで、あれだけ楽しみにしていた出産が一瞬にして地獄に落とされたような気持ちになったことは今でもはっきりと覚えています。

搬送、入院、手術と目まぐるしい3ヶ月を病院で過ごし、薬と呼吸器で動けないようにされて抱っこもできない我が子の看病。

よく「辛」に「ー」を足すと「幸」になる、なんていうけれど、自分にとっての「ー」が見つけられないまま退院。

家にこもっている間も「幸せってなんだろう・・・」という妻。

子どもの病気も辛かったけれど、親なのに子どもの病気に対して何もしてあげられないと責める妻を見るのが本当に辛かったです。

子どもが2歳頃までそんな辛い状況でした。

でも、ある時急に妻が「児童館へ行ってみる」というではありませんか。

今思えば、我が家にとっての「ー」とは、子どもが2歳を目前にして児童館へ突撃したあの瞬間だったと思います。

妻は自分で「ー」を見つけに行きました。

本当に尊敬します。

あの時辛かったから、今の幸せをかみしめられる。

その時は見えてなかったけれど、実は「辛」は「+(プラス)」の上に「立」っているんですよ!

心に響く漢字一文字33選!前向きな気持ちになれる漢字<まとめ>

今回は心に響く漢字一文字を33個ご紹介しました。

いかがでしたか?

漢字の成り立ちをしっかり学習するのも良いけれど、辛いとき、勇気が欲しい時、こんな風に漢字を前向きに解釈して前に進むというのも良いことだと思います。

多くの研究者が成り立ちについて語るけれど、意外と古人もこんな風に漢字を作った・・・なんてこともあるかもしれませんね^^

参考書籍

面白いほど幸せになる漢字の本

*

\Kindle Unlimitdなら無料で読めます/

*

*

*

*

*