本記事は筆者独自の見解です。漢字に親しみを覚えていただければ幸いです。

象形文字である「馬」の成り立ちとは?<漢字の意味・読み方・画数・部首一覧>

| 漢字の成り立ち | 象形文字 |

|---|---|

| 漢字の部首・画数 | (部首) 馬 (うま・うまへん)(画数)10画 |

| 漢字の読み方 | (音)バ [外]メ・ マ(訓)うま・ ま |

| 漢字の意味 | うま、ウマ科の哺乳動物 |

| 漢字の学年・漢字検定 | (学年)小学校2年生(漢字検定)9級 |

「馬」という漢字は、今も昔もよく名前に使われています。

その姿は凛々しく、高級なイメージもありますよね。

その「馬」ですが、そのイメージを裏切らない成り立ちです。

個人的に甲骨文字がかっこよくて好きなので、ぜひ見てくださいね!

では詳しく見ていきましょう。

漢字の成り立ち「馬」

(象形文字)

↓

漢字の成り立ち<古代文字の甲骨文字・金文・篆文(篆書体)とは>

漢字の成り立ち<古代文字の甲骨文字・金文・篆文(篆書体)とは>

↓

馬

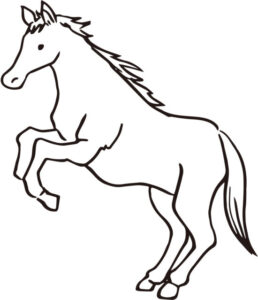

「馬」の漢字の成り立ちは、馬の頭から足、しっぽまでの形をかたどって作られた象形文字です。

甲骨文字を見れば一目瞭然ですね。

しかし、甲骨文字から一転、篆文になると、馬の姿からは遠くなってしまいます。

これはやはり実際に手書きをする際、広甲骨文字だと非常に複雑で手間がかかるからです。

ですので、上の3本の横棒は馬のたてがみを表し、下の部分は4本の足と尾を表すことで、誰でも書けるように簡略化されました。

牛や豚など家畜は様々ありますが、馬の家畜化は一番遅かったようです。

家畜するには費用がかかるため、富裕層しか馬を家畜できないということもあったのかもしれません。

そのためか、祭事では高い価値のある動物とされていたようです。

馬 馬 馬でできた漢字があるのを知ってますか?

馬 馬 馬でできた漢字とはこんな漢字です↓

驫

この驫という漢字はなんと読むかご存じですか?

正解は、音読みで「ヒュウ」「ヒョウ」、訓読みで「とどろき」と読みます。

たくさんの馬が走る様子を表しています。

「とどろき」といえば、「轟」の方がよく見かけますよね。

これは私の想像ですが、昔車がなかった時代の移動手段は「馬」だったため、馬がたくさん行きかう様子を「驫」で表しましたが、現在での移動手段はもっぱら「車」。

ですので車がたくさん行きかう様子を「轟」で表すようになったのではないかと思います。

「蟲」や「轟」もそうですが、漢字一つでも成り立つ漢字が3つ集められるということは、「たくさん」という意味で使われることが多いんですね。

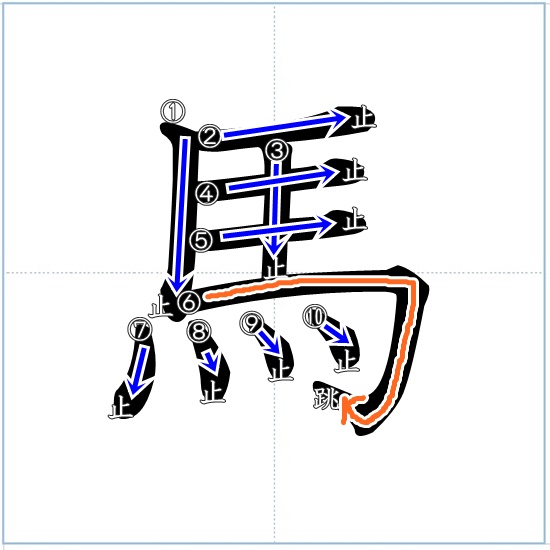

「馬」の漢字の成り立ちが分かったら、次は正しい形で書く練習です。

昨今では、携帯電話やパソコンが普及し、日常生活から手書きで書く、という機会が減りました。

ですが一方で、漢字学習においては、その文字を記憶するには手書きすることが一番、能力の向上に役立つ、という研究結果も出てきているところです。

また、お年寄りにとっても、手書きするということが脳機能を活性化させ、痴呆防止にも役立つと言われています。

実は90%以上の方が、老化防止として、新しいことを始めることに意欲的なんだそうですよ!

ここでもう一度、「馬」という漢字が、

- どのような形で

- どのような筆順で

- どのような所に注意したら良いか

確認しながら練習してみましょう。

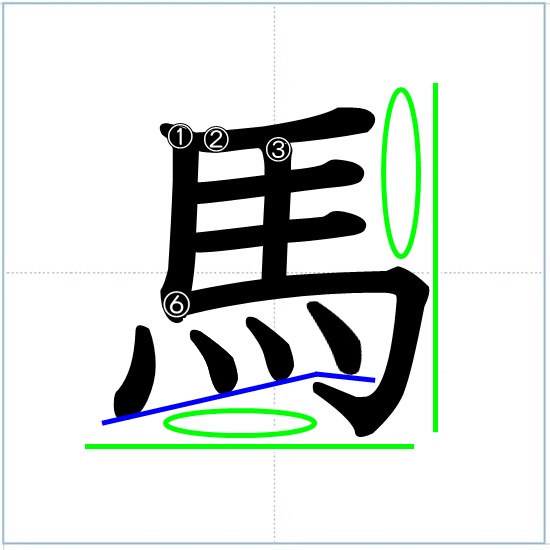

漢字「馬」の綺麗な書き方

ゆっくり練習していきましょう。

漢字「馬」の綺麗な書き方<ポイント>

・1~3画目の書き順に注意して書く。

・6画目の横画と縦画は長く書く。

・7~10画目の点の間隔は均等にし、右斜め上に上がっていくように書く。

・7画と10画を長く書く。

漢字の成り立ち「馬」まとめ

では最後はまとめです。

「馬」の漢字の成り立ちは、

- 馬の頭から足、しっぽまでの形をかたどって作られた象形文字。

- 漢字の意味は、うま、ウマ科の哺乳動物。

- 部首は「 馬 (うま・うまへん)」で、画数は10画。

- 読み方は、(音)バ [外]メ・ マ(訓)うま・ ま。

- 小学2年生の漢字。

- 漢字検定は9級。

- 馬が3つある漢字は「驫」と書き、「ヒュウ」「ヒョウ」「とどろき」と読み、たくさんの馬が走る様子を表す。

- 書き順のポイントは、「1~3画目の書き順に注意して書く」「6画目の横画と縦画は長く書く」「7~10画目の点の間隔は均等にし、右斜め上に上がっていくように書く」「7画と10画を長く書く」こと。

以上が漢字「馬」のまとめです。

いかがでしたか?

楽しい漢字ライフを♪