本記事は筆者独自の見解です。漢字に親しみを覚えていただければ幸いです。

幸の漢字の成り立ちは酷い状況でも自分の幸せを見出す罪人の気持ち

| 「幸」成り立ちの種類 | 象形文字 |

|---|---|

| 「幸」漢字の部首・画数 | (部首)干 (かん・いちじゅう)(画数)8画 |

| 「幸」漢字の読み方 | (音)コウ (訓)さいわーい、しあわーせ、さち (外)みゆき |

| 「幸」漢字の意味 | しあわせ、さいわい、運がいい、かわいがる、いつくしみ、みゆき、天子や天皇のおでまし、さち、めぐみ、海や山でとれた食物 |

| 「幸」漢字の学年・漢字検定 | (学年)小学校3年生(漢字検定)8級 |

名前にもよく聞く「幸」という漢字。

「幸せになりますように」

という願いが込められたステキな名前ですね。

しかし、「幸」の成り立ちからは、「しあわせ」の意味が少々違うようなのです。

実は「幸」という漢字は、「てかせ」の絵から生まれた漢字、または「若死にを免れる」と言う意味がある象形文字です。

「てかせ」とは罪を犯した人にはめる手錠のこと。

「幸」は「しあわせ」とも読まれる漢字であるにもかかわらず、なぜ「てかせ」の絵から文字が生まれたのでしょうか?

これには深い意味がありそうです。

成り立ちから見てみましょう。

*

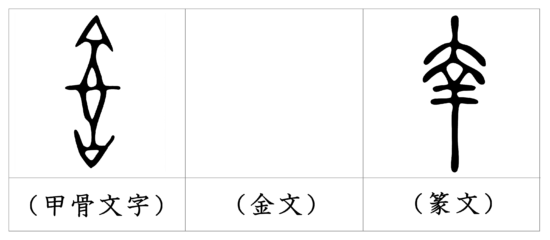

漢字の成り立ち「幸」(象形文字)

↓

漢字の成り立ち<古代文字の甲骨文字・金文・篆文(篆書体)とは>

↓

幸

訓読みのしあわせの意味は幸福、嬉しさや喜び、満足された状態を表す言葉。

さち、も幸せの意味がありますが、海や山でとれる収穫物を指し、さいわいはその人にとって望ましく、ありがたいことを表しています。

「幸」のどの意味を見ても、「てかせ」を連想させる意味はありません。

実はその昔、集団を統治するには規律が必要であると考えた王が、罪を犯した罪人には極めて厳しい刑罰を与えていたと言います。

罪人(犯罪者など)に対する厳しい処罰は現代でも存在しますが、大昔のようなものはありません。

きびしい刑罰というのは、生き埋めにする、四肢を動車に繋ぎ引き裂く、斬首。

命を取られなくても、身体の一部を切断すると言った無残な刑罰が当然のように行なわれていました。

そのような酷い刑罰を与えられている人もいるのに、同じ罪人でも「てかせ」をはめられるだけの刑罰で済む人もいます。

「てかせ」だけの刑罰で済んだ、ある罪人は「ひどい刑罰を受ける人もいるのに、自分はてかせだけで済んでいる、本当に自分は幸運だ、自分は幸せだ」と心から思ったそうです。

左右の手を拘束して、手の自由を奪う「てかせ」の形から「幸」は生まれました。

罪人が「てかせ」をさせられたことが幸せだとは思えないのですが、不自由で決して幸せではない状況であっても、一筋の幸福を見出しているということは、どんな境遇であってもその人が求める望ましい未来があるということを指しているのでしょう。

「てかせ」以外に「若死にをまぬがれる」という意味があると紹介していますが、これも刑罰が「てかせ」であることにより、若くして死をまぬがれたということに繋がるようです。

「幸」という漢字を名前につける意味

「幸」の成り立ちを知るとちょっとびっくりするかもしれませんが、「一筋の幸福を見出している状況」というのは、一方で「小さな幸せを見つけられる子」と捉えることもできます。

ですので「幸」は今も昔も「しあわせ」を表すハッピーな字であることは変わりませんよね。

名前を付ける際には、

- 巡り合わせが良い

- 満足する

- 自然のめぐみ

- しあわせ

- 幸福

などの意味を込めることができるでしょう。

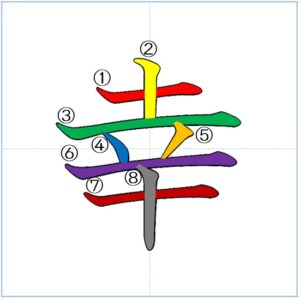

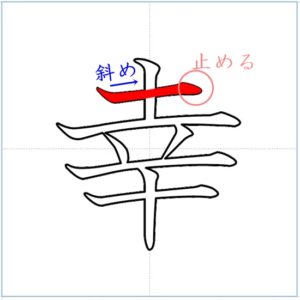

では次に書き順・書き方です。

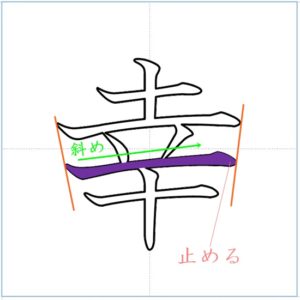

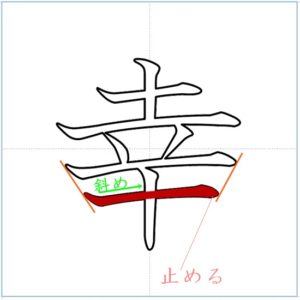

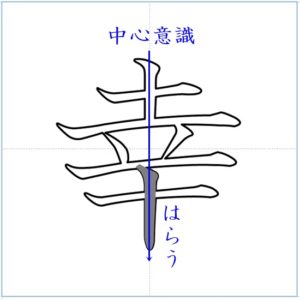

「幸」という漢字は 八画あり、注意すべき点が多くあります。

一画ずつ丁寧に解説していきますね。

漢字「幸」の書き順・書き方

(八画)(部首:干)

ゆっくり練習していきましょう。

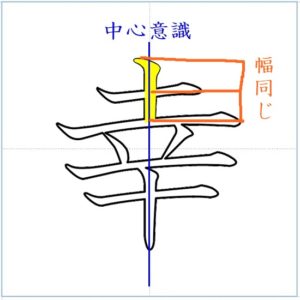

一画目

・マスの左上から、やや右斜め上へ進み、止めます。

ニ画目

・マスの中心に沿うように、下へ真っ直ぐ、進み止めます。

・一画目が線の真ん中を通るようにしましょう。

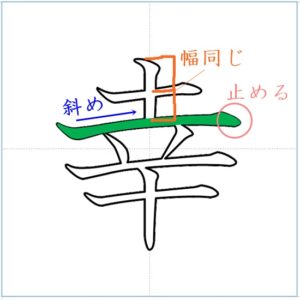

三画目

・一画目よりも長く、やや右斜め上へ進み、止めます。

四画目

・一画目の始点とたてのラインを揃えるイメージで、右斜め下へ短く点を書き止めます。

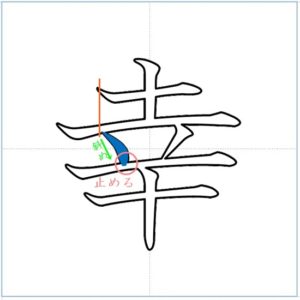

五画目

・一画目の終点とたてのラインを合わせるイメージで書き始めます。

・左斜め下へ短くはらいます。

六画目

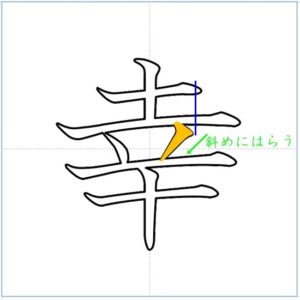

・三画目よりも短く、やや右斜め上へ進み、止めます。

七画目

・六画目よりも短く、やや右斜め上へ進み、止めます。

八画目

・マスの中心を通るように、六画目の真ん中から下へ真っ直ぐ進み、そのまま真っ直ぐはらいます。

横線が多い漢字ですが、長短のメリハリをしっかりつけてバランスよく書きましょう。

「幸+丸」と「幸+丸+虫」で成り立つ一文字の漢字

まず、「幸+丸」で成り立つ漢字は「執」です。

「執」は、

(音)シツ・ シュウ

(訓)とる

[外]とらえる

と読み、「手にとる、とりおこなう、あつかう、つかさどる、こだわる、まもる、とりつく、とらえる、つかまえる」意味があります。

執事(しつじ)、執筆(しっぴつ)、固執(こしつ)、執刀(しっとう)なんていう使い方をしますよね。

「執」は「幸+丮」で成り立つ会意文字です。

「幸」は前述の通り「手かせのかたち」、「丮」は「両手を差し出す人のかたち」を表しており、合わせて「執」は「犯人に手錠をかける様子」を表しています。

一方、「幸+丸+虫」を合わせた漢字は「蟄」と書きます。

読み方は

(音)チツ・ チュウ

(訓)かく-れる・ とじこ-もる

で、「かくれる、虫が地中にとじこもる」意味があり、「蟄居(ちっきょ)=刑罰のひとつ」「蟄虫(ちっちゅう)=地中にこもって越冬する虫」「啓蟄(けいちつ)=二十四節気の第3」などという使われ方をします。

「蟄」は「執(シツ・音符)+虫(意味符)」で成り立つ形声文字です。

↑「蟄」の篆文

虫や蛇が冬眠する様子を表した漢字です。

「蟄居(ちっきょ)」といった、武士や公家が屋敷の一室に謹慎させられ出られない刑罰を科されることもあったといい、それで「執」という漢字が使われたのではないかと推測されます。

最後にひとつ、「幸」に関連したうんちくを紹介したいと思います!

グリコには海の「幸」牡蠣が使われていた

大阪の道頓堀のシンボルにもなっているあの看板、分かりますか?

これです、コレ↓

その会社が発売しているキャラメルですが、実は牡蠣の煮汁が材料として含まれているのはご存じですか?

牡蠣にはグリコーゲンという栄養がたくさん含まれています。

グリコーゲンは、筋肉に蓄えられる糖の一種で、筋肉を収縮させるのに重要な栄養素です。

大正時代、まだ栄養のある食品が少なかった頃、そのグリコーゲンを子供たちに多く摂取して欲しいという願いを込めて、子供が好むキャラメルに材料として取り入れました。

会社の名前もそこから付けられました。

昔も今も食べる機会が多いあのキャラメルに海の幸エキスが入ってたなんて・・・!!

甘くておいしい味しかしませんよね!驚きです!

最後はこの記事のまとめです。

そうだった!こんなこと書いてたな!

と思い出してくださいね^^

漢字の成り立ち「幸」まとめ

それでは最後にまとめていきましょう。

- 「幸」 の漢字の成り立ちは刑罰で、自由に動けないようにするために使われた手枷の形を表した象形文字。

- 「幸」という漢字を名前につける意味は、「巡り合わせが良い」「満足する」「自然のめぐみ」「しあわせ」「幸福」。

- 意味は、運がいい・しあわせ、かわいい、天皇・みゆき、めぐみの産物。

- 読み方は、「コウ」「さいわ(い)」「さち」「しあわ(せ)」 「みゆき」

- 八画で、部首は干。

- 「幸+丸」の漢字は「執(しつ)」、「幸+丸+虫」の漢字は「蟄(ちつ)」。

- グリコには海の「幸」牡蠣が使われていた。

以上が漢字「幸」のまとめです。

いかがでしたか?

漢字の成り立から覚えていくと難しい漢字も覚えやすくなりますよ。

楽しく学んでくださいね♪

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] https://kanjinonaritachi.com/1807.html […]