本記事は筆者独自の見解です。漢字に親しみを覚えていただければ幸いです。

漢字の成り立ち「都」

[chat face=”character_hakase.jpg” name=”成り立ち博士” align=”left” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]こんにちは、成り立ち博士です。[/chat]

今日は小学校三年生で学習する「都」という漢字です。

成り立ち・読み方・書き順を分かりやすく紹介します。

漢字が好きな人、漢字検定を受ける人もぜひ最後まで読み進めてくださいね♪

*

*

目次から読みたい所へ飛べますよ♪

漢字の成り立ち「都」

(形声文字)

↓

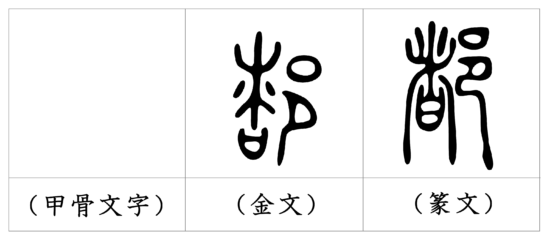

漢字の成り立ち<古代文字の甲骨文字・金文・篆文(篆書体)とは>

↓

都

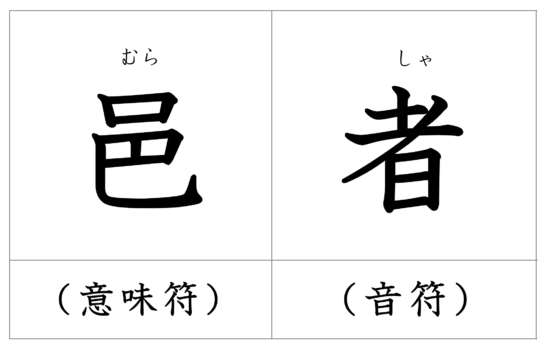

意味を表す「邑」と音を表す「者」を組み合わせて作られた形声文字です。

者の下の部分である「日」は「曰」で、神へ祈る文である祝詞を器の中に入れている様子を表し、その上に土をかけて作られた塀を表しているのが「者」です。

「邑」は「阝」で、集落を表しています。

土製の塀で守られた大きい集落で「みやこ」という意味となりました。

さて次は読み方です。

「都」という漢字の読み方を全て知っていますか?

もしかしたら意外な読み方があるかもしれません。

チェックしてみましょう!

*

漢字「都」の読み方

音読み・訓読み別に見ていきましょう。

音読み

「ト」

例:都市(とし)、都民(とみん)、都会(とかい)、都心(としん)、都政(とせい)、都営(とえい)、都内(とない)、都庁(とちょう)、都銀(とぎん)、都下(とか)、都議(とぎ)、都区(とく)、都道府県(とどうふけん)、都塵(とじん)、都電(とでん)、都鄙(とひ)、都立(とりつ)、古都(こと)、建都(けんと)、新都(しんと)、旧都(きゅうと)、首都(しゅと)、州都(しゅと)、奠都(てんと)、商都(しょうと)、遷都(せんと)、帝都(ていと)、満都(まんと)、南都(なんと)

「ツ」

例:都度(つど)、都合(つごう)

訓読み

「みやこ」

例:都(みやこ)、都鳥(みやこどり)

「すべ(て)」(常用外)

例:都て(すべて)

その他

僧都(そうず)

では次に「都」の書き順・書き方です。

漢字検定でも、雑な書き方は減点対象です。

一画ずつ丁寧に解説していきますね。

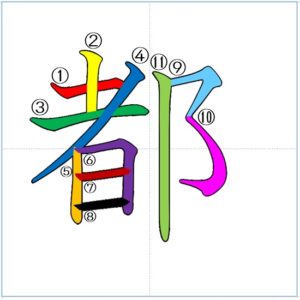

漢字「都」の書き順・書き方

(十一画)(部首:阝おおざと)

ゆっくり練習していきましょう。

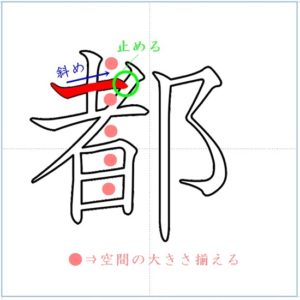

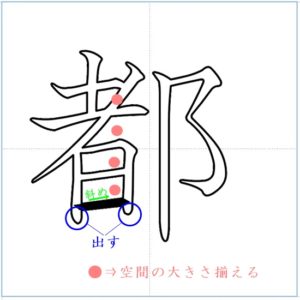

一画目

・マスの左上に「土」を書いていきます。

・やや右斜め上へ短く進み、止めます。

ニ画目

・一画目の真ん中を通るように、下へ真っ直ぐ、短く進みます。

三画目

・一画目の始点より外側から、やや右斜め上へ進み、止めます。

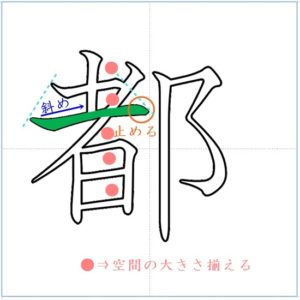

四画目

・一画目よりも低い位置から書き始めます。

・一画目の終点と、二~三画目が交わる所を通るように、左斜めしたへはらいます。

五画目

・四画目とマスの横の中心が交わる所から、下へ真っ直ぐ進み、止めます。

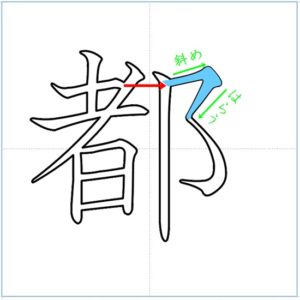

六画目

・五画目の始点から、やや右斜め上へ進み、一旦止めます。

・そのまま下へ真っ直ぐ進み、止めます。

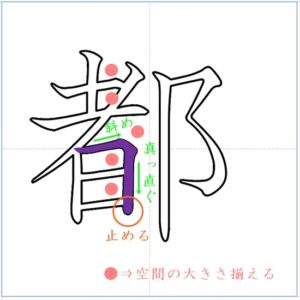

七画目

・五画目の真ん中から、やや右斜め上へ進み、六画目にぶつかる所で止めます。

八画目

・五画目の終点が少しはみ出す位置から、やや右斜め上へ進み、六画目にぶつかった所で止めます。

・六画目の終点も少しはみ出すようにしましょう。

九画目

・一画目の終点と同じ高さから、やや右斜め上へ短く進み、一旦止めます。

・そのまま左斜め下へ短くはらいます。

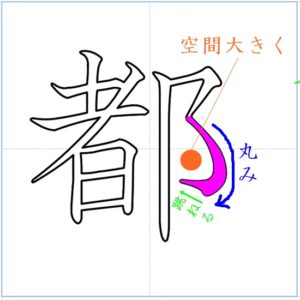

十画目

・九画目の終点から、右へやや丸みを帯びるように進み、一旦止めます。

・そのまま左斜め上へ跳ねます。

・左側の「者」と左右のバランスを取るように、大き目に丸みをつけましょう。

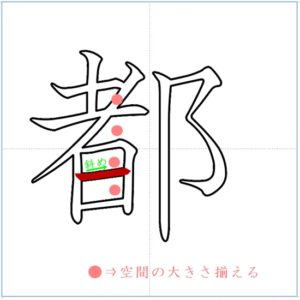

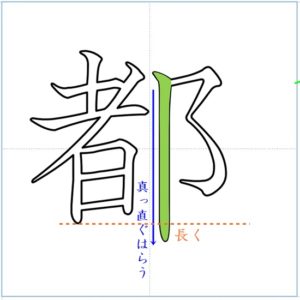

十一画目

・九画目の始点から、真っ直ぐ下へ進み、五画目の終点よりも下へ来るように、そのまま真っ直ぐはらいます。

止める所、払うところ、丸みを付ける所など、色々なポイントがありましたね。

注意して書きましょう。

綺麗に書けるようになると、メールじゃなくて手書きの手紙を書いてみたくなりますよ♪

ぜひ挑戦してくださいね^^

「都」は漢字検定8級レベル

最後はこの記事のまとめです。

そうだった!こんなこと書いてたな!

と思い出してくださいね^^

*

漢字の成り立ち「都」まとめ

それでは最後にまとめていきましょう。

- 「都」の漢字の成り立ちは「者」と「邑」を組み合わせて作られた形声文字。

- 読み方は、「ト」「ツ」「みやこ」「すべ(て)」。

- 漢字「都」は十一画で、部首は阝(おおざと)。

- 「都」は漢字検定8級レベル。

以上が漢字「都」のまとめです。

いかがでしたか?

漢字の成り立から覚えていくと難しい漢字も覚えやすくなりますよ。

楽しく学んでくださいね♪

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 悪 安 暗 医 委 意 育 員 院 飲 運 泳 駅 央 横 屋 温 化 荷 界 開 階 寒 感 漢 館 岸 起 期 客 究 急 級 宮 球 去 橋 業 曲 局 銀 区 苦 具 君 係 軽 血 決 研 県 庫 湖 向 幸 港 号 根 祭 皿 仕 死 使 始 指 歯 詩 次 事 持 式 実 写 者 主 守 取 酒 受 州 拾 終 習 集 住 重 宿 所 暑 助 昭 消 商 章 勝 乗 植 申 身 神 真 深 進 世 整 昔 全 相 送 想 息 速 族 他 打 対 待 代 第 題 炭 短 談 着 注 柱 丁 帳 調 追 定 庭 笛 鉄 転 都 度 投 豆 島 湯 登 等 動 童 農 波 配 倍 箱 畑 発 反 坂 板 皮 悲 美 鼻 筆 氷 表 秒 病 品 負 部 服 福 物 平 返 勉 放 味 命 面 問 役 薬 由 油 有 遊 予 羊 洋 葉 陽 様 落 流 旅 両 緑 礼 列 練 路 和 […]