本記事は筆者独自の見解です。漢字に親しみを覚えていただければ幸いです。

漢字の成り立ち「草」

[chat face=”character_hakase.jpg” name=”成り立ち博士” align=”left” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]こんにちは、成り立ち博士です。[/chat]

小学校で学習する漢字の中に「草」という漢字があります。

この文字には様々な意味が込められているんです。

そのような意味はもちろん、成り立ち・書き方・ためになるうんちく・四字熟語を紹介したいと思います。

では始めに成り立ちから見ていきましょう。

漢字の成り立ち「草」

(形声文字)

↓

(篆文)

↓

草

草を意味する「艸(そう・くさ)」と、音符の「早(そう)」が合体してできた漢字です。

もともと早という字は、物をすくうスプーンを表した文字ですが、「草」に関してはそのような意味で使われる事はなく、「艸」の意味を取りました。

次は意味を確認していきましょう!

漢字「草」の意味

草の意味を見てみましょう。

植物の草

土の上に出ている植物です。

一般的にはこちらの意味が有名ですね。

忍者

大河ドラマでよく見る忍者。

よく見ていると会話の中に「草(くさ)を放ちました。」という言葉が出てきます。

その場合には草=忍者ですよ。

名詞に似ているもの、素人

よく気軽に「草野球」という言葉を使うと思います。

この場合の「草」「野球」は「素人がしている」「野球」という意味なんですね。

その他にも「草相撲」なんていう言葉もあるんですが、それもプロではないアマチュアの相撲ということになります。

このように草+名詞で、草の下に付く名詞に似ているものや素人を表す表現になります。

草が生えている広場

草が生えている広い草原などを表す場合にも使われます。

原因

様々な事の原因を示す言葉としても使われます。

その具体例が「語り草」や「お笑い草」などです。

下書き

下書きを表す場合もあります。

「草案」などが具体例です。

漢字の書体

習字で草という言葉が出てくると、草書体を示します。

物事の始まり

物事の始まりを意味するパターンもあります。

「草創期(そうそうき)」が代表例です。

粗末

粗末な姿を表す表現としても使われます。

「草屋(そうおく)」が具体例です。

以上が草の意味になります。

たくさんの意味がありますね。

次は読み方です。

確認していきましょう。

漢字「草」読み方

音読みと訓読みに分けて説明していきますね。

音読み

「ソウ」

例:牧草(ぼくそう)、草案(そうあん)、海草(かいそう)、ほうれん草(ほうれんそう)、薬草(やくそう)、除草(じょそう)、雑草(ざっそう)、草草(そうそう)、含羞草(おじぎそう)、草茅危言(そうぼうきげん)

・庭の雑草を抜く。

(にわのざっそうをぬく)

訓読み

「くさ」「ぐさ」

例:徒然草(つれづれぐさ)、草花(くさばな)、草木(くさき)、草抜き(くさぬき)、道草(みちくさ)、草枕(くさまくら)

・学校の帰りに道草を食う。

(がっこうのかえりにみちくさをくう)

その他

・煙草(たばこ)、草履(ぞうり)、草鞋(わらじ)、草臥れる(くたびれる)

書き順も見ていきましょうね。

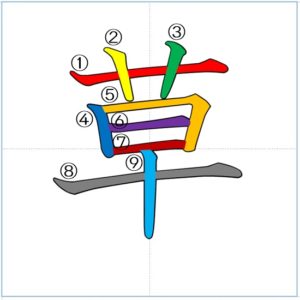

漢字「草」の書き順・書き方

(9画)(部首:艹)

それでは書き方です。

一画目

・マスの左上から横にまっすぐ右へ進み、止めます。

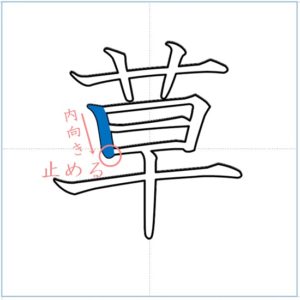

ニ画目

・書き始めは一画目の横線の三等分になるように書く。

・少し内向きに下へ進み、止める。

三画目

・書き始めは一画目の三等分になるように書く。

・内向きに下へ進み、そのまま短くはらう。

四画目

・短く内向きに下へ進み止める。

五画目

・四画目の書き始めから右へ進み一旦止めて、そのまま内向きに下へ進み、止めます。

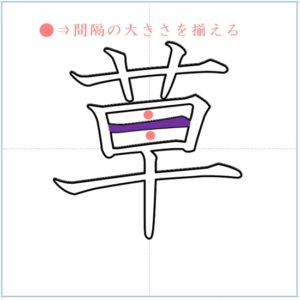

六画目

・四画目の真ん中から右へ進み、止めます。

・五画目にぶつかったら、止めます。

七画目

・四画目と五画目の書き終わりが少しはみ出るように横線を引きます。

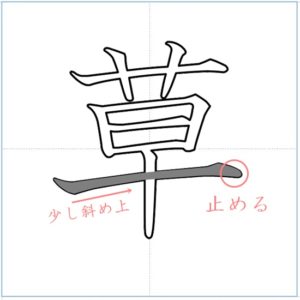

八画目

・マスの左下から長めの横線を書き、止めます。

・少し斜め右に進みます。

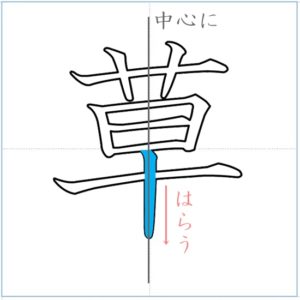

九画目

・七画目の真ん中(マスの中心を通る)から下に向けて下へ進み、そのまま真下にはらいます。

次に草に関するうんちくも見ていきましょう。

漢字「草」のうんちく

秋にもある七草

1月7日の朝に七草粥を食べる風習がありますね。

こちらで食べるのは正式には「春の七草」です。

こちらの七草はスーパーマーケットで購入する事ができます。

それに対して秋にも七草があるのもご存知ですか?

秋の七草とは「萩(はぎ)、尾花(おばな)、葛(くず)、撫子(なでしこ)、女郎花(おみえなし)、藤袴(ふじばかま)、桔梗(ききょう)」の七種類です。

春は七草粥として食べるためのものですが、秋の場合は残念ながら食べる事は出来ません。

観賞用として世の中に流通しているんです。

次は草に関する四字熟語を紹介します。

大自然にも魂があるというお話しです。

山川草木(さんせんそうぼく)

この四字熟語の中には4つの自然を表す漢字が使われています。

あらゆる自然という意味です。

そしてこれは仏教の話にもよく登場します。

大自然のものには全て魂があるという例えで、「山川草木悉皆成仏(さんせんそうもくしっかいじょうぶつ)」というお経もあるくらいです。

自然は大切にしましょうね。

漢字の成り立ち「草」のまとめ

最後にこの記事をまとめていきましょう。

- 草原に生えている草の象形文字・太陽の象形文字である日・人の象形文字から出来ている形声文字。

- 植物の草以外にも、忍者を表すなど様々な意味がある。

- 音読みなら「そう」、訓読みなら「くさ」と読まれる。

- 全体的に左上に向けて書くのがポイント。

- 春の七草は食べられるけど、秋の七草は食べることが出来ない。

- 四字熟語の山川草木は全ての自然を指している。仏教の経典にも出てくる。

以上がまとめです。

ためになるので、是非覚えておきましょうね。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 一 右 雨 円 王 音 下 火 花 貝 学 気 九 休 玉 金 空 月 犬 見 五 口 校 左 三 山 子 四 糸 字 耳 七 車 手 十 出 女 小 上 森 人 水 正 生 青 夕 石 赤 千 川 先 早 草 足 村 大 男 竹 中 虫 町 天 田 土 二 日 入 年 白 八 百 文 木 本 名 目 立 力 林 六 […]