本記事は筆者独自の見解です。漢字に親しみを覚えていただければ幸いです。

漢字の成り立ち「竹」

[chat face=”character_hakase.jpg” name=”成り立ち博士” align=”left” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]こんにちは、成り立ち博士です。[/chat]

小学校一年生で学習する漢字の中には「竹」という文字があります。

この記事ではこの漢字について学習していきましょう。

この漢字の成り立ち・意味・読み方はもちろん、竹に関するうんちくも紹介したいと思います。

どのようなうんちくか、最後まで楽しく読んで下さいね。

漢字の成り立ち「竹」

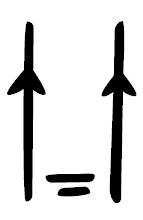

(象形文字)

↓

(金文)

↓

竹

この文字は竹の枝を2つ並べたものを表しています。

中国では竹文化が盛んで、中国からやってきました。

次は意味をお伝えしていきます。

漢字「竹」の意味

では竹の意味を確認していきましょう。

植物の竹

一番有名な意味は植物としての竹でしょう。

正式に言えばイネ科タケ亜属の植物の中でも大型の物を指します。

ちなみに小型の物は笹と言われます。

楽器

日本古来の楽器の中には竹が原材料である物もたくさんあります。

弦楽器と管楽器を意味する楽器を糸竹(しちく)といいます。

紙のかわり

昔は紙がなかったので、竹に文字を書いていました。

次に読み方を確認していきましょうね。

どのような読み方があるんでしょうか。

漢字「竹」の読み方

音読み・訓読み別にみていきましょう。

音読み

「チク」

例:竹輪(ちくわ)、竹林(ちくりん)、爆竹(ばくちく)、竹善(ちくぜん)、竹簡(ちくかん)、竹馬の友(ちくばのとも)

・家の裏には竹林がある。

(いえのうらにはちくりんがある)

・あの子は竹馬の友だ。

(おのこはちくばのともだ)

訓読み

「たけ」「だけ」

例:竹馬(たけうま)、竿竹(さおだけ)、竹光(たけみつ)、真竹(まだけ)、破竹(はちく)

・彼は破竹の勢いでみんなを追い抜いた。

(かれははちくのいきおいでみんなをおいぬいた)

その他

竹刀(しない)、竹箆返し(しっぺがえし)、竹麦魚(ほうぼう)、竹根蛇(ひばかり)、竹柏(なぎ)、竹節虫(ななふし)

次の項目では、綺麗に書くのがポイントを伝授します。

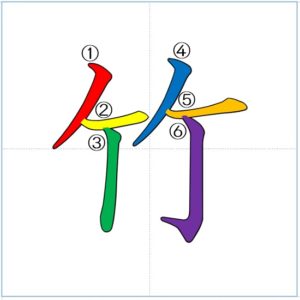

漢字「竹」の書き順・書き方

(6画)(部首:竹)

綺麗に書くためのポイントを確認 していきましょう。

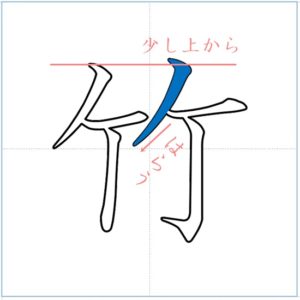

一画目

・マスの左上から書き始め、左斜め下へやや短くはらいます。

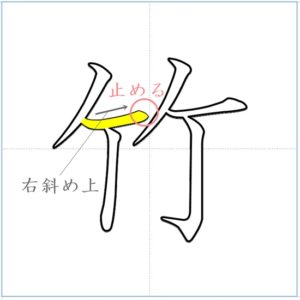

ニ画面

・少し右ななめ上へ進み、マスの中心で止めます。

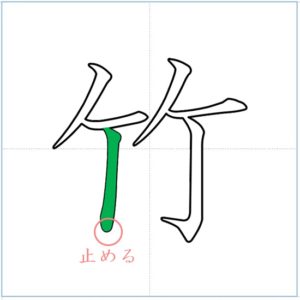

三画目

・二画目の真ん中から下へ進み、止めます。

四画目

・一画目の書き始めよりも少し上から、マスの右上から左斜めしたへやや短くはらいます。

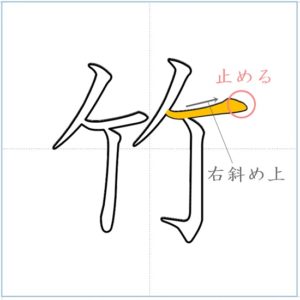

五画目

・少し右斜め上へ進み止めます。

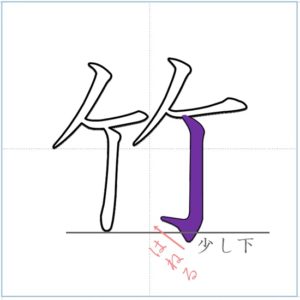

六画目

・下へまっすぐ進み、三画目よりも少し長くなったところで一旦止めて、左斜め上に短くはねます。

最後に竹に関するうんちくを紹介したいと思います。

お正月でお馴染みである門松に関するうんちくです。

最後まで見てくださいね。

漢字「竹」のうんちく

お正月で使われている門松には竹が使われていますよね。

あの竹は斜めに切られています。

何故そうなったんでしょうか。

門松に竹が使われるようになったのは江戸時代からと言われており、最初は徳川家・諸大名の祝いでした。

その後次第に庶民まで広がっていきました。

庶民は竹ではなく、笹を使っていましたが、身分の高い医師だけは武士と同じ竹を利用していました。

徳川家の門松は竹を水平に切っていましたが、身分の高い医師でもさすがに徳川家と同じにしてはいけないと考えるようになり、斜めに切るようになりました。

そうしたら斜めに切った方が見た目がよいという噂が広がり、今の形になったそうです。

では最後に竹の記事をまとめていきましょう。

漢字の成り立ち「竹」のまとめ

それではまとめていきましょう。

- 竹の枝を示す象形文字を2つ並べて作られた漢字。

- 植物としての竹と、楽器としての竹の2つの意味がある。

- 左側を右側よりも少しだけ大きく書くのが綺麗に書くための一番のポイント。

- 音読みだと「ちく」、訓読みだと「たけ」と読まれる。人名漢字さて使われている時があり、その場合だと「たけ」と読まれる。

- お正月で使われている門松で竹が使われるようになったのは江戸時代から。また竹の先を斜めに切るようになったのは、武士に気を使った医師が始めた事である。

いかがでしたか?

この漢字は読み方にしても、意味にしても比較的簡単な漢字です。

そのためすぐに覚える事ができるでしょう。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 一 右 雨 円 王 音 下 火 花 貝 学 気 九 休 玉 金 空 月 犬 見 五 口 校 左 三 山 子 四 糸 字 耳 七 車 手 十 出 女 小 上 森 人 水 正 生 青 夕 石 赤 千 川 先 早 草 足 村 大 男 竹 中 虫 町 天 田 土 二 日 入 年 白 八 百 文 木 本 名 目 立 力 林 六 […]