本記事は筆者独自の見解です。漢字に親しみを覚えていただければ幸いです。

漢字の成り立ち「易」

[box03 title=”漢字の成り立ち”]

易[/box03]

[chat face=”character_hakase.jpg” name=”成り立ち博士” align=”left” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]こんにちは、成り立ち博士です。[/chat]

今日は小学校五年生で学習する「易」という漢字です。

成り立ち・読み方・書き順を分かりやすく紹介します。

漢字が好きな人、漢字検定を受ける人もぜひ最後まで読み進めてくださいね♪

*

*

目次から読みたい所へ飛べますよ♪

漢字の成り立ち「易」

(象形文字)

↓

漢字の成り立ち<古代文字の甲骨文字・金文・篆文(篆書体)とは>

漢字の成り立ち<古代文字の甲骨文字・金文・篆文(篆書体)とは>

↓

易

「易」の成り立ちにはいくつかの説があります。

- 日(玉)が輝いて光が反射し変化する様子を勿で表したという説。

- 最古の漢字辞典である「説文解字」から、「易は蜥易(せきえき)、蝘蜓(えんてん)守宮なり」との記述があり、ヤモリやトカゲなどの類を意味し、光で色が変化する様子を表したという説。

- 日月の陰陽を表している説。

- カメレオンを模したとされる説。

様々な説があるように、まだ解明されていないことが多い漢字です。

さて次は読み方です。

「易」という漢字の読み方を全て知っていますか?

もしかしたら意外な読み方があるかもしれません。

チェックしてみましょう!

*

漢字「易」の読み方

音読み・訓読み別に見ていきましょう。

音読み

「エキ」

例:易簀(えきさく)、易者(えきしゃ)、易学(えきがく)、易断(えきだん)、易筮(えきぜい)、貿易(ぼうえき)、改易(かいえき)、交易(こうえき)、不易(ふえき)、辟易(へきえき)、貿易風(ぼうえきふう)、貿易尻(ぼうえきじり)、片貿易(かたぼうえき)、交易会(こうえきかい)、易姓革命(えきせいかくめい)、易者身の上知らず(えきしゃみのうえしらず)

「イ」

例:易易(いい)、安易(あんい)、慢易(まんい)、易化(いか)、簡易(かんい)、難易(なんい)、軽易(けいい)、平易(へいい)、容易(ようい)、簡易裁判所(かんいさいばんしょ)、易往易行(いおういぎょう)

訓読み

「やさ(しい)」

例:易しい(やさしい)

【外】「あなど(る)」「か(える)(わる)」「やす(い)」

例:易易(やすやす)、易る(あなどる)、易(える)、易(わる)、易い(やすい)

では次に「易」の書き順・書き方です。

漢字検定でも、雑な書き方は減点対象です。

一画ずつ丁寧に解説していきますね。

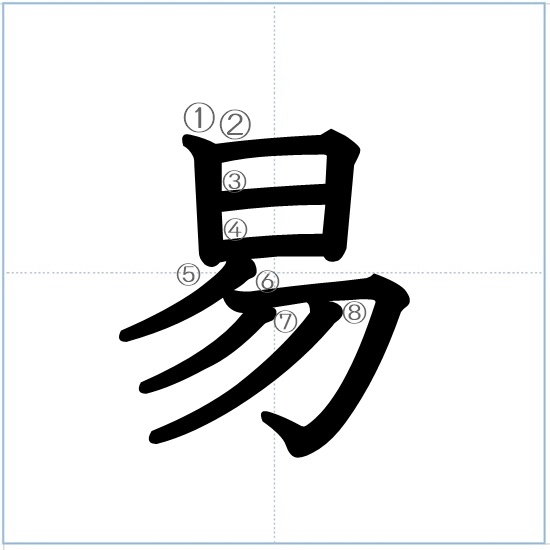

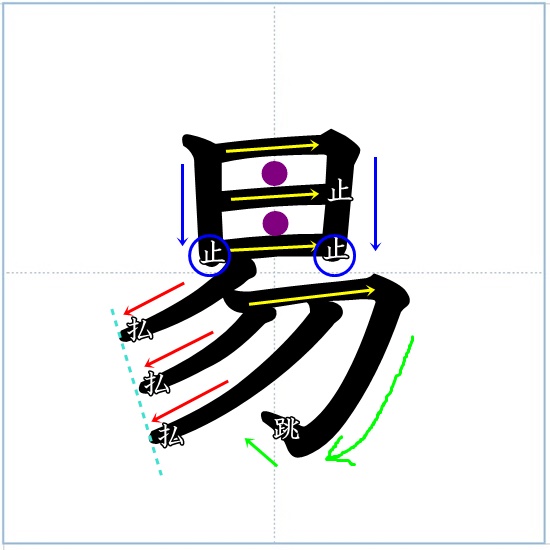

漢字「易」の書き順・書き方

(八画)(部首:日)

ゆっくり練習していきましょう。

一画目

・マスの左上から、真っ直ぐ下へ進み、止めます。

ニ画目

・一画目の始点から、やや右斜め上へ進み、一旦止め、そのまま下へ真っ直ぐ進み、止めます。

三画目

・三~四画目でできる空間の大きさが同じになるように、一画目の1/3の所から、やや右斜め上へ進み、ニ画目にぶつかった所で止めます。

四画目

・一画目と二画目を結ぶ線を書きます。

・一画目と二画目の終点が少し突き出るように書きましょう。

五画目

・「勿」は、少しずつ立てながらはらいます。

・四画目から、左斜め下へ進み、はらいます。

六画目

・五画目から、やや右斜め上へ進み、一旦止めます。

・そのまま左斜め下へ、やや丸みを帯びながら進み、再び止め、左斜め上へ跳ねます。

七画目

・六画目から、左斜め下へ進みはらいます。

八画目

・六画目から、左斜め下へ進みはらいます。

止める所、払う所、丸みを付ける所など、色々なポイントがありましたね。

注意して書きましょう。

綺麗に書けるようになると、メールじゃなくて手書きの手紙を書いてみたくなりますよ♪

ぜひ挑戦してくださいね^^

「易」は漢字検定6級レベル

最後はこの記事のまとめです。

そうだった!こんなこと書いてたな!

と思い出してくださいね^^

*

漢字の成り立ち「易」まとめ

それでは最後にまとめていきましょう。

- 「易」の漢字の成り立ちは所説あり、 「日(玉)が輝いて光が反射し変化する様子を勿で表した」「ヤモリやトカゲなどの類を意味し、光で色が変化する様子を表した」「日月の陰陽を表している」「カメレオンを模した」の説がある。(象形文字)

- 読み方は「エキ」「イ」「やさ(しい)」「あなど(る)」「か(える)(わる)」「やす(い)」。

- 易は八画で、部首は日。

- 漢字検定6級レベル

以上が漢字「易」のまとめです。

いかがでしたか?

漢字の成り立から覚えていくと難しい漢字も覚えやすくなりますよ。

楽しく学んでくださいね♪

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 圧 移 因 永 営 衛 易 益 液 演 応 往 桜 恩 可 仮 価 河 過 賀 快 解 格 確 額 刊 幹 慣 眼 基 寄 規 技 義 逆 久 旧 居 許 境 均 禁 […]