本記事は筆者独自の見解です。漢字に親しみを覚えていただければ幸いです。

漢字「号」の成り立ちは生き埋めにされるときの兵士の号泣だった

| 成り立ち | 形声文字 |

|---|---|

| 部首 画数 | (部首) 口 (くち・くちへん)(画数)5画 |

| 読み方 | (音)ゴウ(訓)(外)さけ-ぶ・ よびな |

| 学年 | 小学校3年生 |

| 漢字検定 | 8級 |

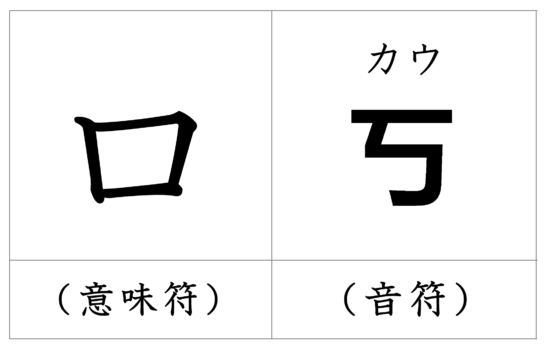

「号(ごう)」は音を表す「口(くち)」と意味を表す「丂(コウ)」を合わせた形声文字です。

「丂」は折れ曲がり、つかえて取れない様子を表しています。

「号」の意味は、さけぶ、よぶ、よびな、なにかをしらせるためのしゅだん、などの意味があります。

「号」という漢字はと言うと、「1号・2号」や「号泣」など固体を識別するために使われたり、何かをさけぶ状況の時に使われますね。

「号」という漢字は、古代中国の厳しい戦からできたと言われています。

詳しく見ていきましょう。

●

漢字の成り立ち「号」

(形声文字)

↓

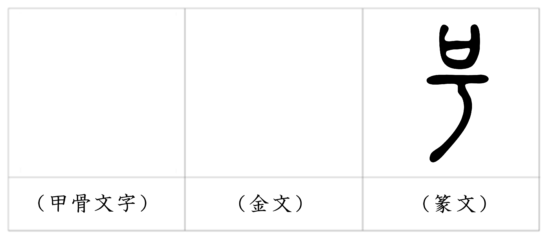

「号(ごう)」の旧字は「號」で、意味符が「虎」、音符が「号(カウ)」です。

虎が叫ぶと耳を塞ぎたくなるほどの大きな声だと想像できます。

そのくらい大きな声で叫ぶというイメージで虎という漢字が付いたとされています。

その後「号」と字体がかわりますが、号は音を表す「口」と意味を表す「丂(コウ)」で成り立っています。

「口」は口や口に関するイメージを表し、「丂」は折れ曲がり、つかえて取れない様子を表しています。

古代中国の秦の時代の将軍で、白起(はくき)という人物がいました。

とても勇敢で機知あふれる自分であったといわれていますが、私達の想像を超える残虐性の持ち主でもあったようです。

戦争に勝利するたびに相手の兵士を大量に惨殺していたと言われ、白起が関わった戦いでは約37万人を斬首、敵兵を2万人黄河に沈めたとか。

ちょっと想像してみましょう。

自分が斬首されたり生き埋めにされる様子を。

命乞いし泣き叫ぶと思いませんか?

刑罰が当たり前だった時代だとしても、きっと人は死を前にしては自制心なく泣き叫び助けて貰おうとするのではないのでしょうか?

号の下の部分である「丂」は折れ曲がり、つかえて取れない様子を表しています。

そして「号」の旧字である「號」では右側に「虎」を付けることで、トラのように咆哮する様子をを強調しています。

合わせると「身体が曲がってしまうほど緊張している中、声にならない声を出して叫ぶ」というイメージが出来上がります。

身体が曲がるほどの緊張の中で叫ぶようなこと、白起に生き埋めにされた人々の心情もこのような心情であったに違いありません。

この漢字の成り立ちを想像すると、見ようによっては生き埋めにされた人の姿を現しているようにも見えてきませんか・・・?

生き埋めにされた人々が叫ぶ声は虎の声のように雄々しいい雄たけびをあげ、自分の存在をアピールしたのでしょう。

現在では「1号・2号」と識別するのにもつかわれますが、これは雄たけびを上げて自分をアピールすること、自分を識別して欲しいという所から派生し、個々を識別する意味で使われるようになったと考えられています。

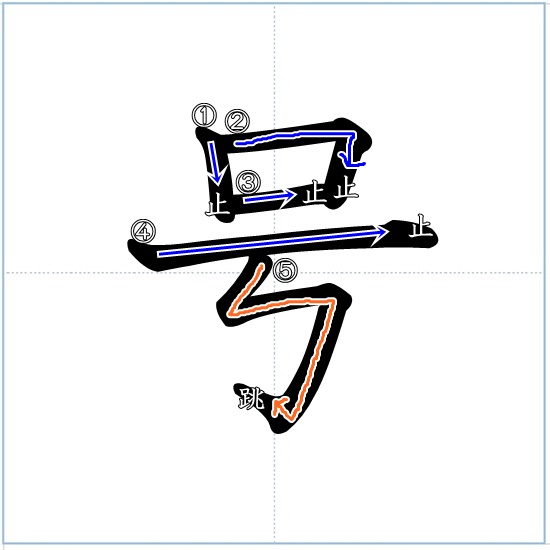

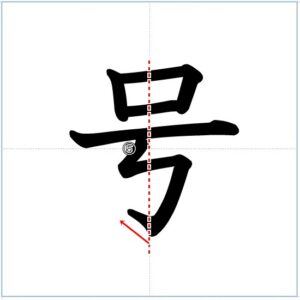

漢字「号」の書き順・書き方

ゆっくり練習していきましょう。

漢字「号」書き方・書き順ポイント

★四画目をやや右斜め上へ、一番長く書く。

★五画目の跳ねは、マスの中心で跳ねる。

漢字の成り立ち「号」まとめ

では最後はまとめです。

漢字の成り立ち「号」は、

- 音を表す「口」と意味を表す「丂(コウ)」が組み合わさってできた形声文字。

- 旧字は「號」で、意味符が「虎」、音符が「号(カウ)」。

- 部首は「 口 (くち・くちへん)」、画数は5画。

- 読み方は(音)ゴウ(訓)(外)さけ-ぶ・ よびな。

- 小学3年生の漢字。

- 漢字検定は8級。

- 書き順のポイントは、「四画目をやや右斜め上へ、一番長く書く」「五画目の跳ねは、マスの中心で跳ねる」。

以上が漢字「号」のまとめです。

いかがでしたか?

「号」という漢字をみていると、ドラえもんにでてくるスネオに見えるのは私だけでしょうか・・・